障害 者 住居

障害者住居は、身体的・知的・精神的な障がいを持つ人々が安全で快適に生活できるよう設計された重要な社会的インフラである。近年、日本では高齢化の進行や障がい者雇用の促進に伴い、住環境の整備が急務とされている。

従来の住宅では対応しきれないバリアフリー構造や支援サービスの導入が不可欠であり、自治体や民間の協力により多様なモデルが開発されている。また、本人の自立や社会参加を促進する観点から、住まいの選択肢を広げることが求められている。これらの取り組みは、包摂的な社会づくりの基盤となる。

障害者の住居:日本における支援と課題

日本では、障害者の自立生活を支援するための住居制度が近年整備されつつありますが、依然として住みやすい環境の提供には課題が多く存在しています。法律的には、2011年に施行された「障害者総合支援法」に基づき、地域における共同生活住居(グループホーム)や補助住宅、住宅確保支援制度などが整備されています。

特にグループホームは、知的障害や精神障害を持つ人々が家庭的な環境で共同生活を送ることを目的としており、全国に一定数設置されています。

しかし、都市部と地方のアクセス格差、サービスの質のばらつき、入居待ちリストの長さなど、多くの障害者が希望する住まいに移行できない現実があります。また、住居のバリアフリー化や介助サービスの必要性も高く、住宅の物理的改修だけでなく、地域社会全体の理解と協力が不可欠です。公的支援に加えて、NPOや民間団体の役割も重要視されており、多様な主体が連携した支援体制の構築が求められています。

グループホームの現状と役割

グループホームは、主に知的障害や精神障害のある成人が、介護職などの支援を受けながら少人数で共同生活を営むための住居形態です。入居者は日常生活のスキルを高め、地域社会に溶け込むことを目指しており、近年では「地域共生社会」の実現に向けた重要な取り組みとされています。

運営は社会福祉法人や医療法人、NPOなどによって行われており、国と自治体が運営費や人件費の一部を補助しています。しかし、入所待機者数は依然多く、特に都市部では希望者が満たされないケースが見られます。また、職員の処遇改善や人材不足の問題も深刻で、より安定した支援体制の確保が急務です。

バリアフリー住宅と公的補助制度

障害者が安全に生活できる環境を整える上で、住宅のバリアフリー化は不可欠です。日本では、住宅の段差解消、手摺設置、段落し便器への交換などを対象とした補助制度が各自治体で実施されています。特に「障害者住宅改造助成制度」は、所得に応じて最大で100万円程度の補助が受けられ、要介護者とともに暮らす家庭でも利用可能です。しかしながら、申請手続きの煩雑さや情報の周知不足により、補助の利用が進んでいない実態もあります。また、賃貸住宅では大家の同意が必要なケースが多く、居住の自由が制限される問題も指摘されています。今後は、制度の簡素化と情報提供の強化が求められます。

民間賃貸住宅支援と差別の防止

障害者が民間の賃貸住宅に入居する際には、「住宅確保支援制度」を通じて、初期費用の支援や家賃の補助が受けられます。この制度は、障害者に限らず、生活保護受給者や高齢者なども対象としており、緊急時の一時保護にも活用されています。

しかし、障害者差別の問題は根強く、大家や管理会社から入居を拒否されるケースが報告されています。2016年に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、不当な拒絶行為が禁止されましたが、実効性の確保にはさらなる啓発と監視が必要です。支援団体や社会福祉協議会が仲介役を果たすことで、入居の壁を乗り越える取り組みが各地で進められています。

| 支援制度名 | 対象者 | 主な支援内容 | 実施主体 |

|---|---|---|---|

| グループホーム運営費補助 | 知的・精神障害者 | 人件費・家賃の一部補助 | 国と自治体 |

| 障害者住宅改造助成制度 | 身体障害者・要介護者 | 最大100万円の改修費補助 | 自治体 |

| 住宅確保支援制度 | 低所得者・障害者 | 敷金・礼金・家賃補助 | 社会福祉協議会 |

障害者の住まいの多様な選択肢と地域支援の重要性

日本の障害者住居における取り組みは、一人ひとりの自立と社会参加を実現するために重要な役割を果たしている。従来の施設入所型サービスから、近年ではグループホームやケアホーム、一般住宅へのバリアフリー改修を含む地域移行の流れが進んでいる。

こうした選択肢の多様化は、障害の種類や重さ、個人の生活スタイルに応じた柔軟なサポートを可能にし、利用者の生活の質(QOL)向上に大きく貢献している。また、地域包括支援センターや障害福祉サービス事業者との連携が強化され、住居だけではなく、通院、就労、日常の生活支援までトータルに支える仕組みが構築されつつある。今後の課題として、住居の供給不足や、地域住民の理解促進、支援人材の確保などが挙げられ、より包括的で持続可能な仕組みの構築が求められている。

グループホームの役割と特徴

グループホームは、知的障害や精神障害のある人が少数で共同生活を行う住居形態であり、生活支援員の常駐や訪問によって日常生活の支援が行われる。住民は家事や買い物、金銭管理などを自分のペースで行いながら、共同生活のルールを通じて社会性を身につけていく。

特に、家族との同居が困難な場合や、施設から地域生活への移行を希望する人にとって有効な選択肢となる。小規模な単位での生活は安心感を提供し、個別のニーズに合わせた柔軟な支援が可能である点が大きな特徴である。

バリアフリー住宅の整備状況

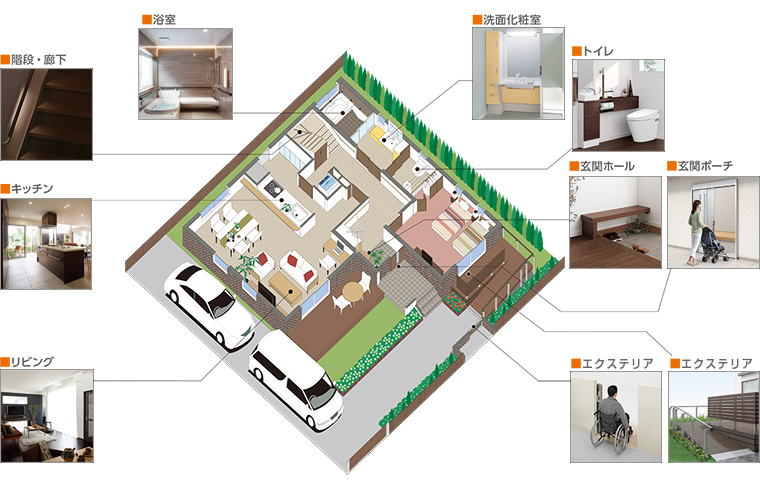

バリアフリー住宅は、車椅子利用者や視覚・聴覚に障害のある人にとって安全で快適な生活を送るための基盤となる。日本では、建築基準法に基づくバリアフリー新法や、地方自治体による補助制度を通じて、住宅の段差解消、手すりの設置、広い通路の確保などが進められている。また、既存住宅の改修支援も拡充され、一般住宅に住みながら必要な機能を整えることが可能になっている。ただし、都市部と地方での整備格差や、改修費用の負担が依然として課題となっており、今後のさらなる政策支援が求められている。

地域移行の意味と課題

地域移行とは、長期入院や大規模施設からの退所を促進し、地域社会の中で暮らしやすい環境を提供する取り組みを指す。特に精神障害者や重度身体障害者の場合、施設生活が長期間にわたり続いてきたため、地域生活適応のための支援体制の整備が不可欠である。

移行にあたっては、適切な住居の確保だけでなく、通院先の調整、生活保護の申請、地域住民との関係構築など、多面的な支援が必要となる。現在、国や自治体がモデル事業を展開しているが、人材不足や地域の受入れ体制の未整備が依然として障壁となっている。

ケアホームの運営と支援体制

ケアホームは、身体障害や高齢で障害を抱える人が入居できる住居で、入浴、食事、排せつなどの身体介護に加え、生活相談や通院付き添いなどの支援を提供する。

運営は社会福祉法人や医療法人が行うことが多く、医療的ケアを必要とする人にも対応可能なケースが増えている。入居にあたっては、要介護認定や障害支援区分に基づくサービス利用計画の作成が必須となる。ケアホームは家族の介護負担を軽減する一方で、待機者数の多さや地域ごとのサービス格差が課題として残っている。

障害者住宅確保のための制度支援

障害者の住居確保を支援するため、日本には複数の制度が整備されている。代表的なものとして、障害者総合支援法に基づく「地域移行事業」や、住宅確保給付金制度、地方自治体独自の家賃補助制度がある。また、民間の賃貸住宅に障害者が入居しやすいように、「サポーティブホーム」としての認定を受けた物件に対して支援を行う制度も登場している。これらの制度は、単に住まいを提供するだけでなく、入居後の安定した生活を支えるために、支援サービスの連動が重要とされている。

よくある質問

障害者住居とは何ですか?

障害者住居とは、身体的・精神的障害を持つ人々が安心して生活できるように設計された住宅です。バリアフリー構造や必要な支援サービスが整っており、自立した日常生活を送りやすくします。介護が必要な人でも住みやすく、地域とのつながりも重視されています。このような住居は、公的支援を受けながら運営されている場合が多いです。

障害者住居に申し込むにはどうすればいいですか?

障害者住居に申し込むには、まず居住している市区町村の福祉課や障害者支援窓口に相談してください。必要な書類を提出し、審査を受ける必要があります。所得や障害の程度、既存の支援状況などが確認されます。住宅の空き状況によっては、待機期間が発生することもあります。専門の相談員がサポートしてくれます。

障害者住居の家賃はどれくらいですか?

障害者住居の家賃は、収入や支援の状況に応じて異なりますが、一般の賃貸住宅より安価であることが多いです。公的補助が適用されるため、本人の負担は収入の一部程度に抑えられます。水道光熱費も含まれる場合があり、生活の見通しが立てやすくなっています。詳細は利用する施設や自治体によります。

誰でも障害者住居に入居できますか?

障害者住居に入居できるのは、原則として障害福祉サービスの対象者です。身体・知的・精神障害のいずれかの認定を受けていることが条件です。また、入居には一定の要件があり、施設ごとに空き状況や支援体制が異なります。誰でも即座に入居できるわけではなく、審査や順番待ちがある場合があります。

Si quieres conocer otros artículos parecidos a 障害 者 住居 puedes visitar la categoría 住居.

コメントを残す